[CBS노컷뉴스 조혜령 기자]

지난 14일 일요일 낮 1시, 아이를 품에 안은 A(30)씨의 얼굴은 내리쬐던 햇빛에 비춰져도 어둡기만 했다.

카시트에 생후 11개월 된 아들을 태우고 길을 나선 A씨가 멈춰선 곳은 서울시 관악구 신림동 주사랑교회 앞.

교회 출입구 옆에 설치된 베이비박스를 지나쳐 도망치듯 교회 안으로 들어갔다.

앞서 "교회를 방문하겠다"는 A씨 전화를 받은 이 교회 조승태 부목사가 A씨를 맞았다.

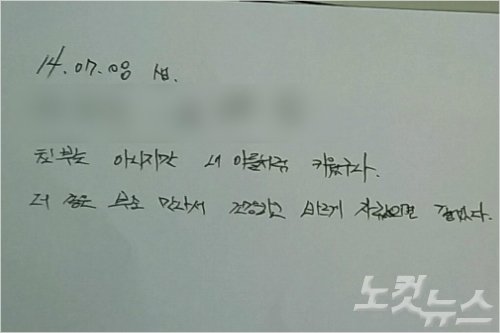

아이를 품에서 내려놓은 A씨는 조 부목사에게 조심스럽게 쪽지 한 장을 내밀었다.

"14.7.8 생. 친부는 아니지만 내 아들처럼 키웠구나. 더 좋은 부모 만나서 건강하고 바르게 자랐으면 좋겠다"

비통한 표정의 A씨가 천천히 입을 열었다.

아이의 엄마는 태국 출신의 불법체류자였다.

결혼은 하지 않은 채로 A씨는 이 여성과 사랑에 빠졌고, 지난해 7월 남자아이가 태어났다.

그런데 이후에도 출생신고는 물론 혼인신고마저 미루던 같은해 11월, 아이의 엄마는 돌연 집을 나가 자취를 감췄다.

홀로 남은 A씨는 직장까지 그만두고 아이 키우기에 매진했다.

아버지와 아들 둘뿐이지만 법률상 가족의 모습을 갖추려 인지청구소송도 냈다.

그러나 소송이 진행중이던 올해 6월, 친자확인검사를 통해 아이가 A씨의 친아들이 아닌 사실이 드러났다.

여성에 대한 배신감도 컸지만 11개월 동안 애지중지 키운 아이의 출생신고조차 해 줄 수 없다는 현실이 막막했다.

피가 섞이지 않은 아이를 법적으로 보호할 권리가 없었던 A씨는 결국 베이비박스를 찾았다.

"가슴 아프고, 밤에 잠이 안 올 정도로 힘들었습니다. 아이 엄마에 대한 배신감도 컸구요. 아기에게 미안하지만, 키울 형편이 못 되네요."

아이의 생일과 짧은 마지막 인사를 담은 쪽지를 전달한 A씨는 아이가 먹던 분유 4통과 기저귀, 유모차, 옷, 이불, 젖병소독기 등 아이의 물품을 모두 내려놓고 눈물을 흘리며 교회를 나섰다.

조 부목사는 "A씨는 상담 내내 슬프고 어두운 표정이었다"며 "A씨가 떠나자 아이도 울기 시작했다"고 말했다.

아이는 관악구청 복지과에 인계돼 건강검진을 받고 현재는 수서 아동복지센터에 머물고 있다.

구청 관계자는 "복지센터에는 최장 3개월까지만 머무를 수 있기 때문에 아이가 오래 정착할 수 있도록 보육원을 찾는 동시에, 입양도 알아보고 있다"고 말했다.

tooderigirl@cbs.co.kr

● 타인의 이름으로 사는 해외 입양인 흔한 까닭

● "배아파 둘, 가슴으로 다섯…사랑 하니 얼굴도 닮아"

● 입양서류 잘못…스위스에서 40여년을 엉뚱한 이름으로 살아

● 대한민국에서 입양 부모로 산다는 것

● 유럽까지 소문난 韓 베이비박스…스웨덴정부 다녀가

저작권자 ⓒ CBS 노컷뉴스(www.nocutnews.co.kr) 무단전재 및 재배포 금지

이전글

이전글 다음글

다음글